Histoires Pessacaises

Le domaine des Eclusettes (mars 2021)

L'environnement au début du siècle

En

1822, 8 lopins de terre faisant partie de la multitude de

parcelles composant

le domaine de la Ferme Expérimentale dont l'un situé au nord d'un

bassin appelé vivier est mentionné comme zone d'agrément (voir légende

de la carte). Le

Peugue mitoyen de la commune de Mérignac est

canalisé par des petites écluses pour alimenter viviers et moulin à eau

de la Ferme.

Ce jardin d'agrément était-il déjà orné du temple dédié à Polymnie,

muse de

la rhétorique et de la pantomine (fille de Zeus et de Mnémosyne) ?

Les Eclusettes et M. Valleton, architecte honoraire du département

En juillet 1900, le domaine

des Eclusettes avec villa,

parc et

pièce

d'eau est

mis en vente pour 30.000f. Ne trouvant pas acquéreur, son prix est

baissé en décembre à 20.000f.

Il est acheté par M. Jean

Jacques Valleton, architecte

du département qui construisit entre autres l'asile de femmes

Chateau-Picon qui prendra en devenant mixte le nom en 1974 d'Hôpital

Charles Perrens.

L'architecture de la maison

construite sur le domaine est suffisamment novatrice pour rappeler le

goût de M. Valleton; preuve en est de sa maison que l'on trouve encore

au 8, rue du Colisée à Bordeaux.

Né

le 03 mai 1841 à Bergerac, il participe dès 1863,aux

travaux de réfection du cloître et de la sacristie de la cathédrale de

Bordeaux. Républicain, élu au conseil municipal de Bordeaux, il devient

architecte départemental. Il a l'habitude de cacher dans ses

constructions des chats en pierre. Il est nommé chevalier de la légion

d'honneur en 1895 et se retire complètement au domaine des Eclusettes à

la fin de sa vie. Il apparaît avec sa femme sur le recensement de 1911.

Il

décède en 1916 à l'âge de 76 ans.

La propriété est toujours

traversée par le Peugue qui

alimente encore la

pièce d'eau suffisamment grande pour permettre la pratique du canotage;

pièce

d'eau sur les bords de laquelle trone le temple dédié à Polymnie.

1937 -

Roger

Flourens acquiert Les Eclusettes

Le domaine de 6 ha est remis

en vente en 1932 pour

80.000f. Il

comprend

de vastes dépendances, logement paysan, garage, écurie, serre, grande

garenne avec pièce d'eau permettant la pêche et le canotage.

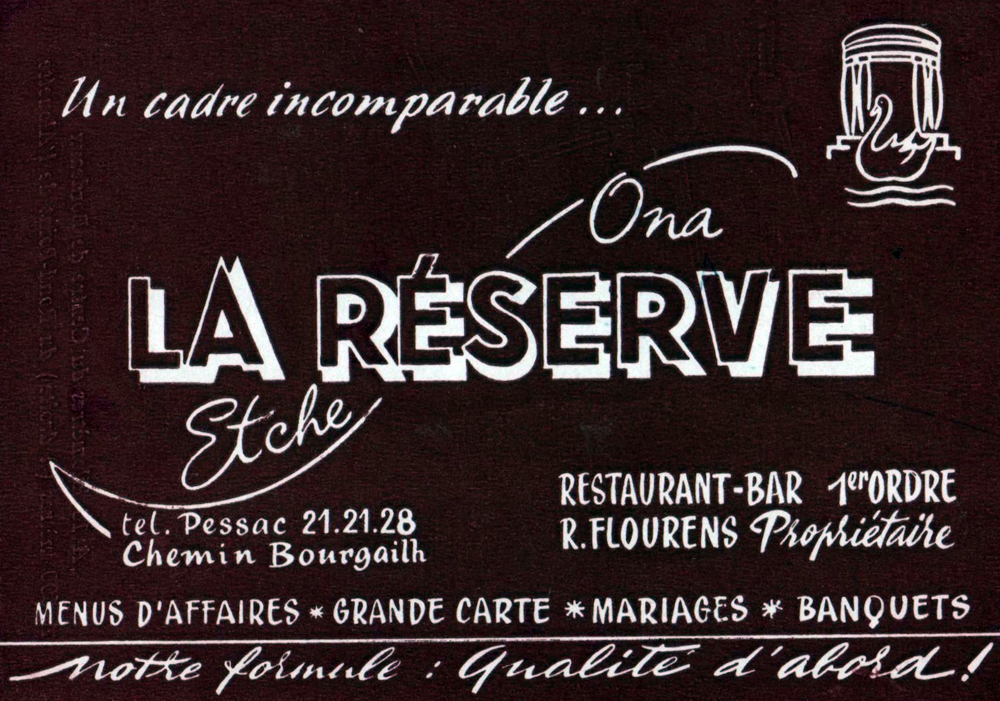

M. Roger Flourens déjà propriétaire du restaurant

basque

Etche-Ona, 11 rue Mautrec à Bordeaux ouvert le 15 juin 1924 acquiert

le domaine en 1937 et ouvre "La

Réserve Etche-Ona de Pessac". Le samedi 2 avril 1938, il

inaugure une nouvelle salle avec

chauffage central où la cuisine basque est à l'honneur avec déjeuner et

diner à prix fixe. Bar à toute heure et Dancing.

1949 - Le succès est au

rendez-vous

Le temple de Polymnie et les cygnes de la pièce d'eau deviennent l'emblème de La Réserve Etche-Ona.

M.

Roger Flourens remporte en 1955 un succès au Salon des Arts Ménagers,

section 'Art gastronomique' avec le repas qu'il a concocté.

L'annuaire de 1959 fait état de Flourens et Colas, comme

demeurant aux Eclusettes.

Le petit cottage du début

du siècle est aménagé en

restaurant capable d'accueillir des repas de groupes pour

événement; en 1960,

le centenaire du syndicat des entrepreneurs de maçonnerie et de béton

armé.

Roger Flourens embauche en 1963 Pierre Bugat, jeune homme de 18 ans qui vient de terminer ses classes accomplies chez le charcutier bordelais M. Pauillac et dans la patisserie de M. Valentin à Nansouty (quartier de Bordeaux). Il y fera sa carrière jusqu'à devenir le chef de l'établissement qu'il représentera à l'occasion des semaines gastronomiques à l'étranger, Japon, Québec, ...

Roger Flourens est ami des

frères Dubern

propriétaires de

la maison

Dubern fondée en 1894 sur les allées Tourny. Il souhaite que son fils

Roland reprenne la direction de cette célèbre maison; souhait que son

fils respectera à la mort de son père en juin 1970. Roland

Flourens issu de l'école hôtelière de Lausanne, après avoir

bourlingué au Canada, au Nevada reprendra de 1970 à 1985 la direction

de la maison Dubern en perdition et participera avec brio à la

résurrection de la cuisine bordelaise.

1974 Roland Flourens devenu propriétaire en juin 1970, confie les clés de la cuisine de la Réserve Etche-Ona au chef Francis Garcia qui conquiert 2 étoiles au guide Michelin en 1978.

Au départ de Francis Garcia

vers 1980, Pierre Bugat prend la

place du chef et

obtient une étoile au guide Michelin, qu'il gardera pendant plus de

15 ans.

1987: Vol de la statue de la déesse Polymnie dans le parc par des voleurs bien équipés puisque le déboulonnage et le transport de la statue mesurant plus de deux mètres a nécessité a minima un camion. Le petit temple habité depuis plus de 100 ans par sa déesse ne la retrouvera jamais. Il est désormais devenu un kiosque inoccupé.

1990 : Une piscine est

construite dans le parc côté sud.

Pierre Bugat lors de la remise de sa médaille fait état du passage à la Réserve de Jonny Halliday cuisant lui-même ses oeufs brouillés ou de Pierre Perret trempant ses doigts dans les sauces.

1993

: Restructuration de l'hôtellerie (23 chambres) avec l'ouverture de

deux

appartements-suites et création d'un deuxième lieu de restauration

appelé "le Bistrot de Etche-Ona" dans l'ancienne salle du

billard.

Roland Flourens a tenu à ce que ce second lieu de restauration

adapté aux repas d'affaire conserve jusque dans l'assiette l'esprit et

le savoir faire maison.

Il s'adjuge les services du jeune chef déjà en renom Laurent

Barnabet, pour épauler le fidèle Pierre Bugat.

1996 : Roland Flourens engage un retour aux sources en renouant avec la cuisine basque.

1997 - Fin de la saga

Flourens

Roland Flourens se retire en

1997 et vend

l'établissement qui

n'accueillera plus que des séminaires et des repas de groupe. Roland

Flourens décède en janvier 2007.

2005 - La Réserve amorce sa mue

Christophe

San José

devient le nouveau propriétaire du

domaine, le renomme "La Réserve

des

Graves"; son emblême garde le cygne mais perd le temple Polymnie

un peu

délaissé au fond du parc.

Un grand projet prévoit le doublement de la capacité de

l'hôtel, la

construction de nouvelles cuisines et une résidence senior de haut

niveau. Le nouvel ensemble s'articulera autour de la piscine existante.

Jérôme Héraud directeur d'exploitation et chef de

cuisine redonne

un nouveau souffle à l'établissement.

2007 -

Incendie

destructeur

Le

31 mai 2007, un

incendie

détruit le bâtiment; l'activité ne

reprendra pas sur le site qui est transférée au pavillon du

Château Raba à Talence. Les bâtiments laissés à ciel ouvert se

dégradent petit à petit. Ils seront détruits en 2012.

Pendant 13 ans, le domaine est

laissé à l'abandon. La

végétation reprend ses droits, mais le petit temple que nous

connaissons aujourd'hui sous le nom de gloriette résiste vaillament aux

saisons qui se succèdent.

2021 - Une nouvelle vie dans l'immobilier

2021:

Une nouvelle vie

......

un projet immobilier se

concrétise avec

la construction de

4 bâtiments et d'un établissement pour personnes âgées en deuxième

ligne. La résidence senior haut de

gamme souhaitée par Christophe San José est

devenue Etablissement pour personnes âgées.

La pièce d'eau apparaît sur le projet, mais qu'en est il de la gloriette ?

Sources:

Reconstitution

historique faite à partir

d'articles de presse de La Gironde (1900), Le Journal (1932),

La petite Gironde et Sud-Ouest,

des annuaires de 1910 et 1932

des rencensements de l'état civil

Photos aériennes IGN

Que savons nous des origines du domaine ?

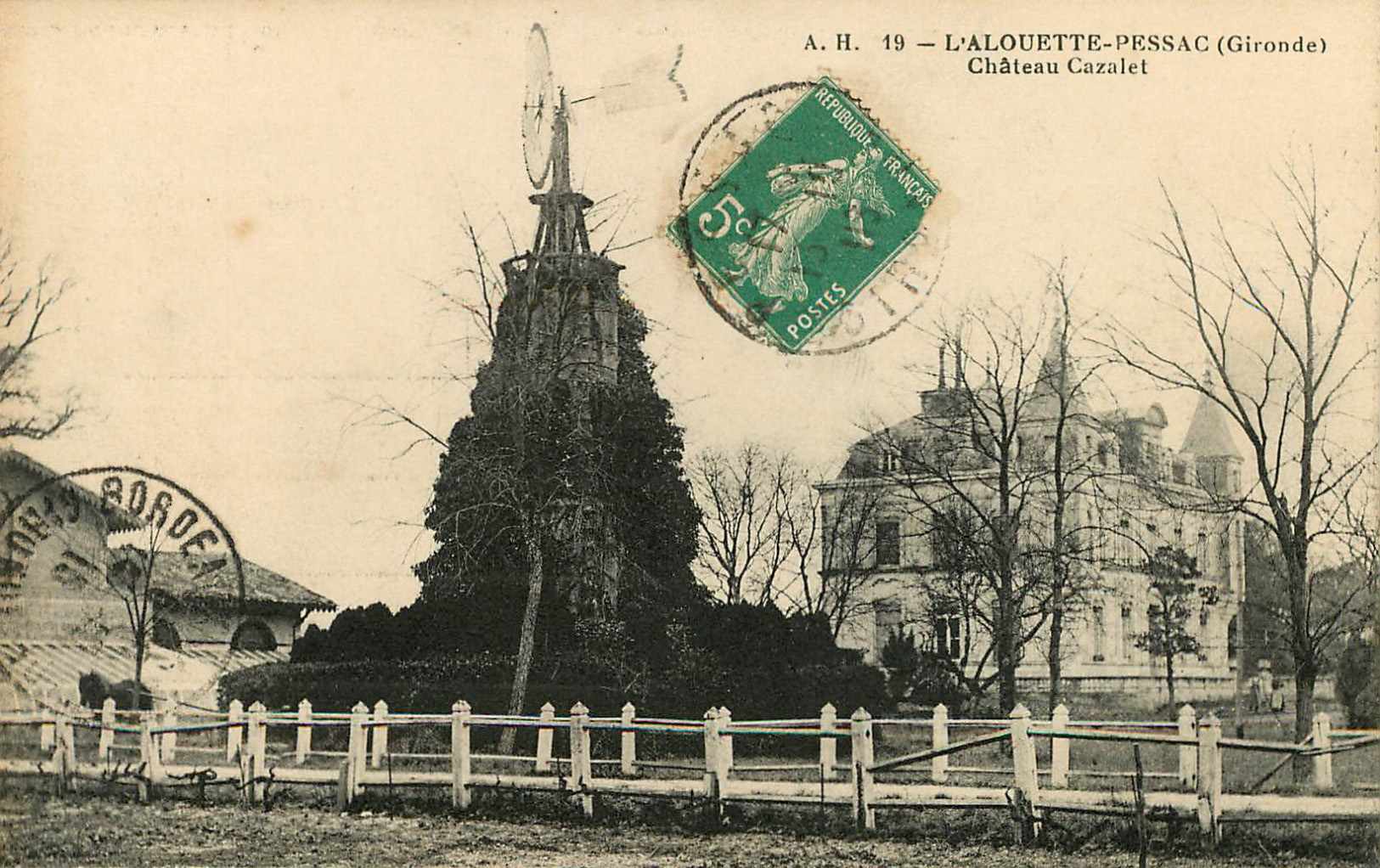

- Que le nom lui vient de son propriétaire fondateur vers 1776 - M. François Cazalet, fils d'un avocat bordelais célèbre.

- Qu'il est passé entre de nombreuses mains dont celles

vers 1813 de M. Dumantet(1) propriétaire également du Haut-Livrac

vers 1844 d'Auguste Firmin Jarrige également propriétaire du domaine de Ste Marie de Bel-Air (ex Pape Clément) et maire de Pessac de 1809 à 1822. Le domaine se consacre alors surtout à la polyculture (culture, élevage, exploitation du bois)

en 1846, les deux domaines Cazalet et Sainte-Marie de Bel Air entrent dans le giron de la famille Clouzet

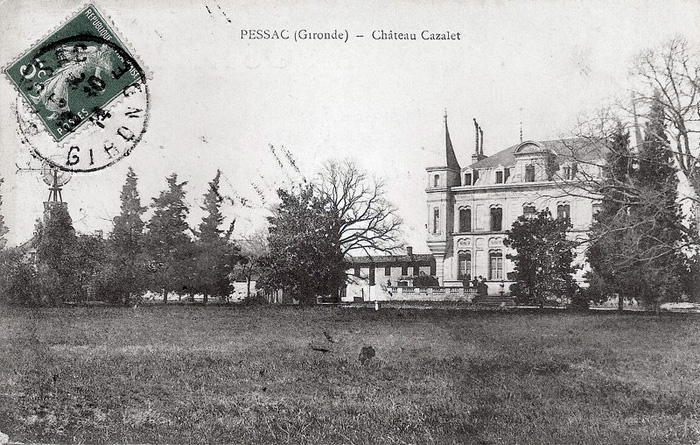

en 1858, le fils M. Firmin Ferdinand Clouzet, gros négociant en bonneterie, membre du Conseil Général de la Gironde et maire de Pessac de 1870 à 1874 et de 1876 à 1888 donne une orientation viticole et fait édifier en 1860 le château tel que nous le connaissons.

En 1897, M. Mateo Petit nouveau propriétaire démantèle le domaine et vend un an plus tard la partie nord à M. Henri Corbin, avocat bordelais et conseiller général.

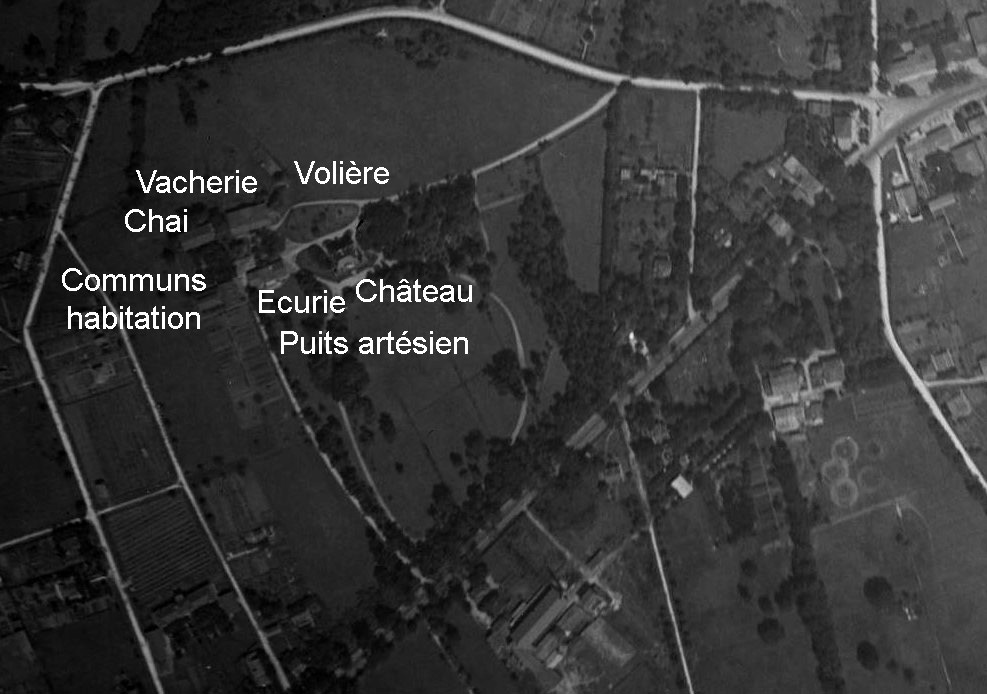

Lors de l'achat du domaine par M. Henri Corbin en 1898, les dépendances du domaine étaient constituées d'un chai, cellier, serre, volière, écurie, remise, cuvier, hangar, vacherie, château d'eau.

Du temps de M. Corbin, le domaine ouvre ses portes aux habitants pour les Fêtes de France en septembre.

Entre les deux guerres mondiales, le parc était utilisé pour les courses de chevaux.

Le château alimenté en eau par une pompe éolienne est à l'époque habité. Une chapelle est installée dans une grange.

De 1939 à 1979, le domaine est la propriété de l'industriel Charles Ragot, spécialisé dans la vente de pièces automobiles; il y implante une usine de mécanique automobile.

Le château est occupé par les allemands jusqu'en 1944.

M. Ragot fait construire des ateliers en 1951 et 1967 et empiète sur les anciennes dépendances du domaine. L'ancien chai accueille l'atelier de transformation de camions G.M.C(1) de la guerre en camions de pompiers.

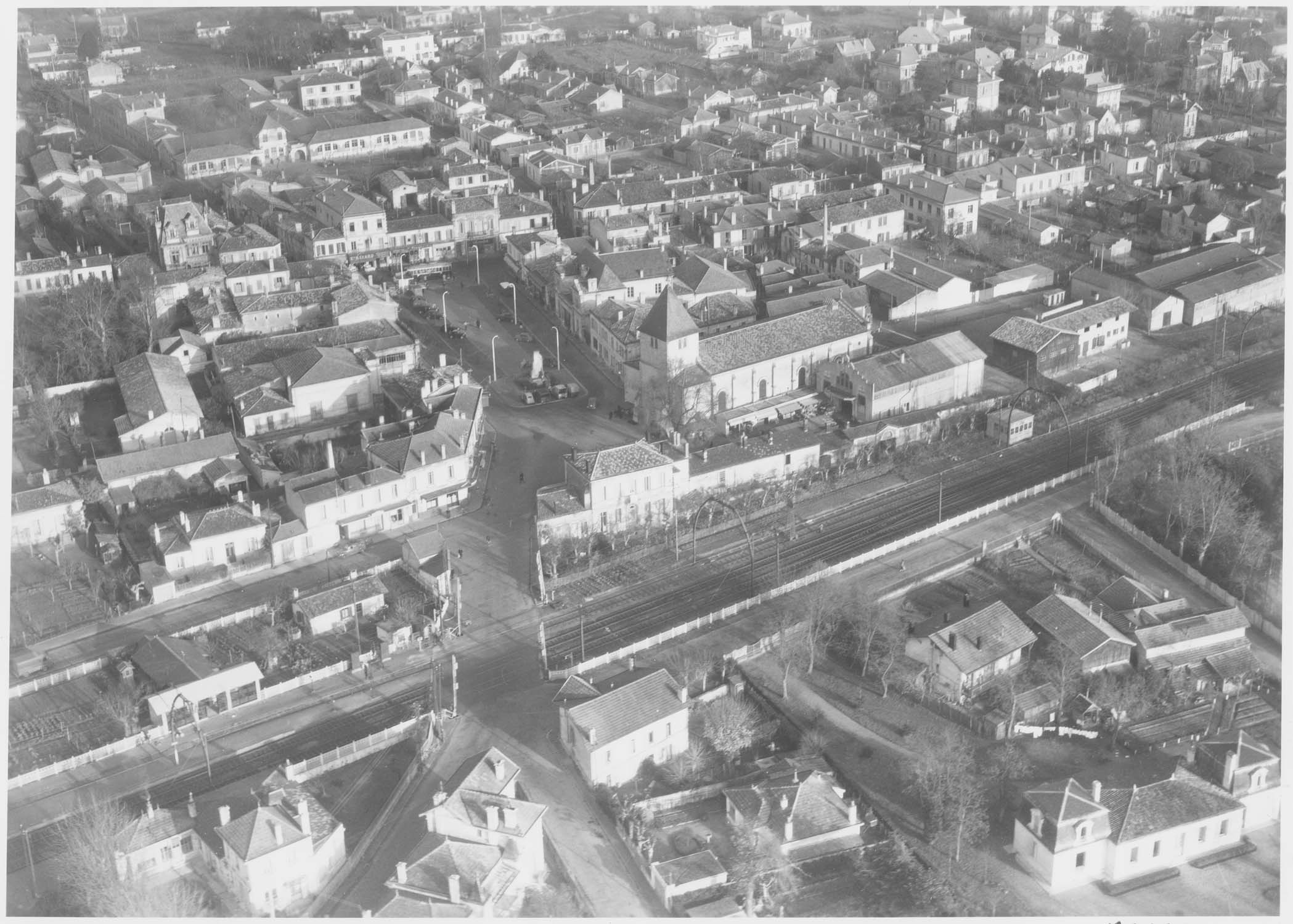

Vue du ciel en 1950 Vue en 1960 Vue du ciel en 1976 Atelier Ragot en 2020

A partir de 1970, le château très dégradé sert de stockage des pièces de carrosserie et moteur.

En 1979, cessation d'activité des Etablissements Ragot et mise en vente du domaine.

En 1979, le domaine mis à la vente est très convoité par les promoteurs. Un collectif d'habitants obtient en 1982 l'achat du domaine par la Communauté Urbaine de Bordeaux qui le rétrocède à la ville de Pessac en 1984.

1984: Ouverture du parc au public et démolition de la remise jouxtant la maison de maître

1986: Transfert des locaux des services des sports de la ville de Bellegrave à Cazalet dans les ateliers Ragot

1990: Opération d'envergure pour le sauvetage du château et de l'ancienne écurie

1997: Les fêtes de France retrouvent le domaine Cazalet

1998: L'ancienne écurie restaurée devient une salle polyvalente et prend le nom d'Orangerie.

Orangerie

L'ancienne volière dite 'pigeonnier' échappe à la démolition grâce au Syndicat de Quartier France qui propose l'association Concordia spécialisée dans la restauration du patrimoine et de l'environnement, pour sa rénovation pour un coût total de 199000 frs.

Pendant les 3 mois de l'été 1998, de jeunes étudiants du monde entier travaillent à la rénovation du pigeonnier, supervisés par le service bâtiment et architecture de la ville de Pessac.

Construit majoritairement en briquettes avec un soubassement en torchis, le pigeonnier date vraisemblablement de la fin du 19ème siècle (il est fait mention d'une volière dans l'acte de vente à M. Corbin).

La tempête de décembre 1999, va l'endommager suite à la chute d'un arbre et une nouvelle campagne de restauration aura lieu en 2000.

Son soubassement est alors traité en maçonnerie bétonnée et il est fait appel à une briqueterie artisanale du Médoc pour remplacer les briquettes et claustra endommagés. Des portes sont ajoutées dans la partie basse pour faciliter l'accès de ce qui est censé devenir un salon de réception lors des mariages.

Le toit du pigeonnier est de nouveau restauré en 2019.

1999: Le château devient mairie annexe et salle des mariages

2000: Restauration du parc

Vue du ciel en 2000

La maison de maître avec sa colonnade squattée et fragilisée par un incendie, un ancien bâtiment servant de logement des ouvriers ainsi que le château d'eau sont détruits en 2015.

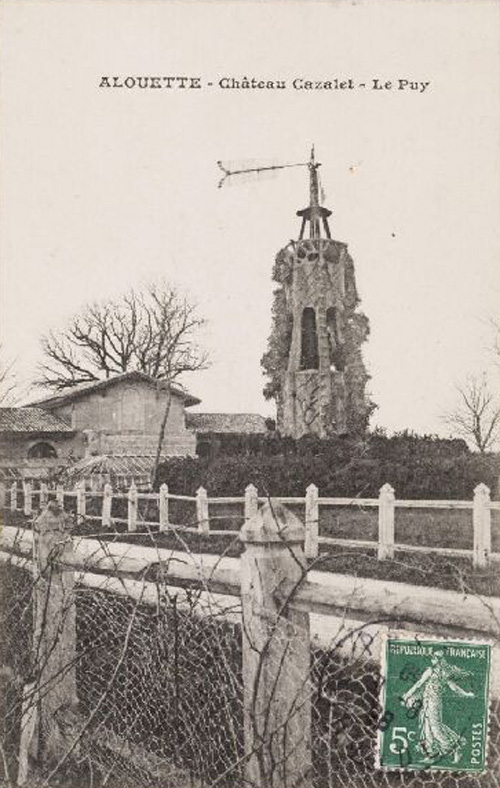

De style rocaille, caractéristique architecturale débutant au milieu du 19ème siècle, le château d'eau fut édifié par M. Joseph Monier inventeur du ciment armé à la fin des années 1860 à la demande de M.Ferdinand Clouzet pour alimenter le château en eau.

Une éolienne de type américaine complétée d'une noria fonctionnant par traction animale remontait l'eau dans deux réservoirs de 10 et 20m3 installés dans la tour d'environ 10 mètres de hauteur. La noria a été enlevée par les services techniques de la mairie et stockée en extérieur.

Malheureusement, le chateau d'eau n'a pas été classé monument historique et après moult-es polémiques et études contradictoires en 2015, sa restauration est jugée non envisageable; les structures métalliques du béton armé étant trop corrodées. Il sera entièrement démoli en décembre 2015.

La construction d'un nouveau bassin nautique en remplacement de la piscine Caneton doit s'implanter sur le parc Cazalet.

Que vont devenir les dépendances restantes, chai et pigeonnier ?

Est il possible de rêver que l'ancien chai dégagé de sa structure en béton retrouve son ancienne façade et soit intégré au nouveau projet.

Quant au pigeonnier, un rafraîchissement permettrait qu'il ne finisse pas comme le puits artésien dans l'obligation d'être détruit par faute d'entretien.

Pour plus d'information sur ce domaine méconnu - lire: http://passeurmemoirepessac.free.fr/docs/2013_cazalet_domaine_meconnu.pdf

(1) G.M.C Général Motor Company

"Comment faisait-on avant ? A quand remonte cet avant ? Nous allons donc tenter de répondre à cette question.

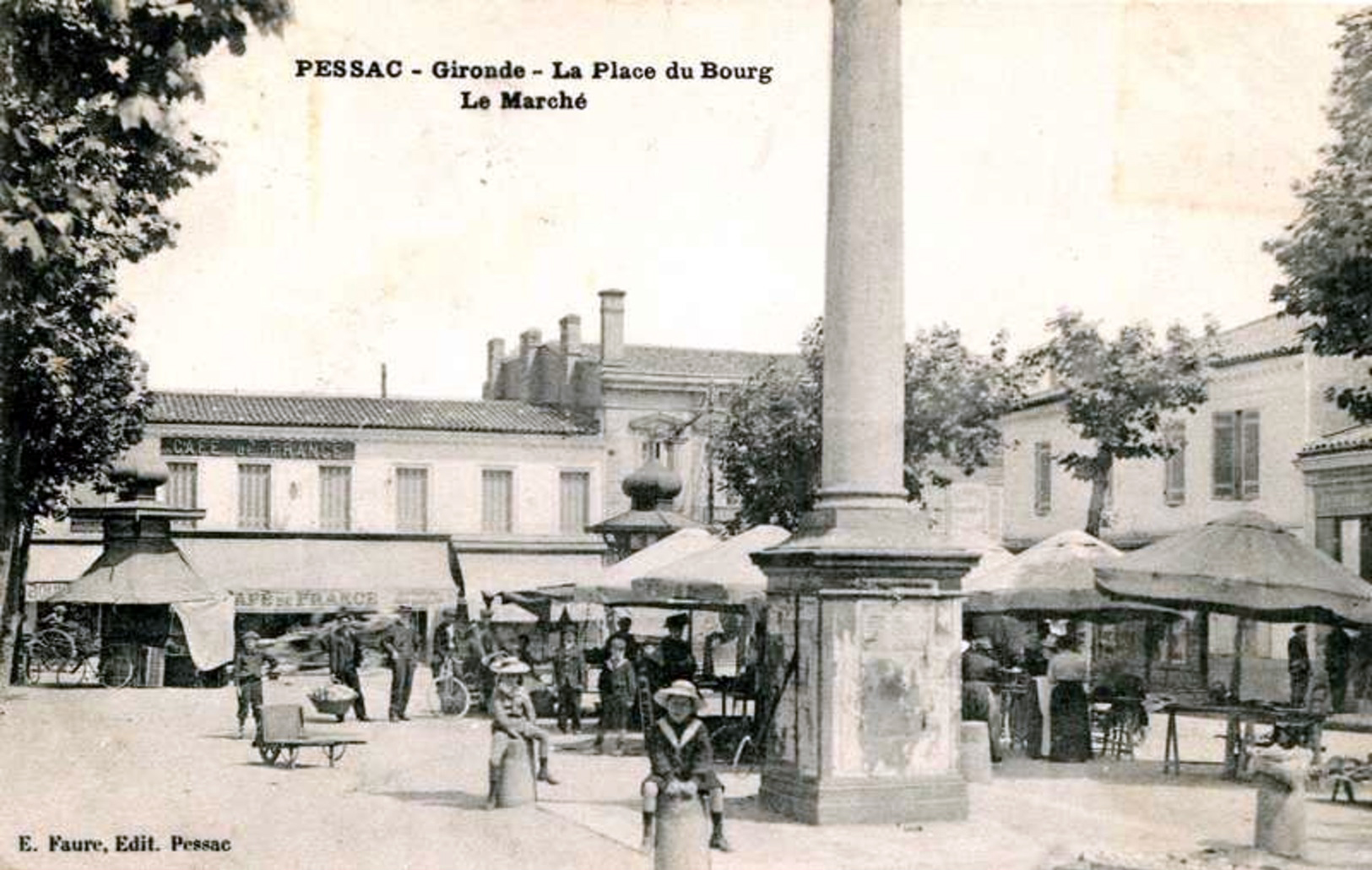

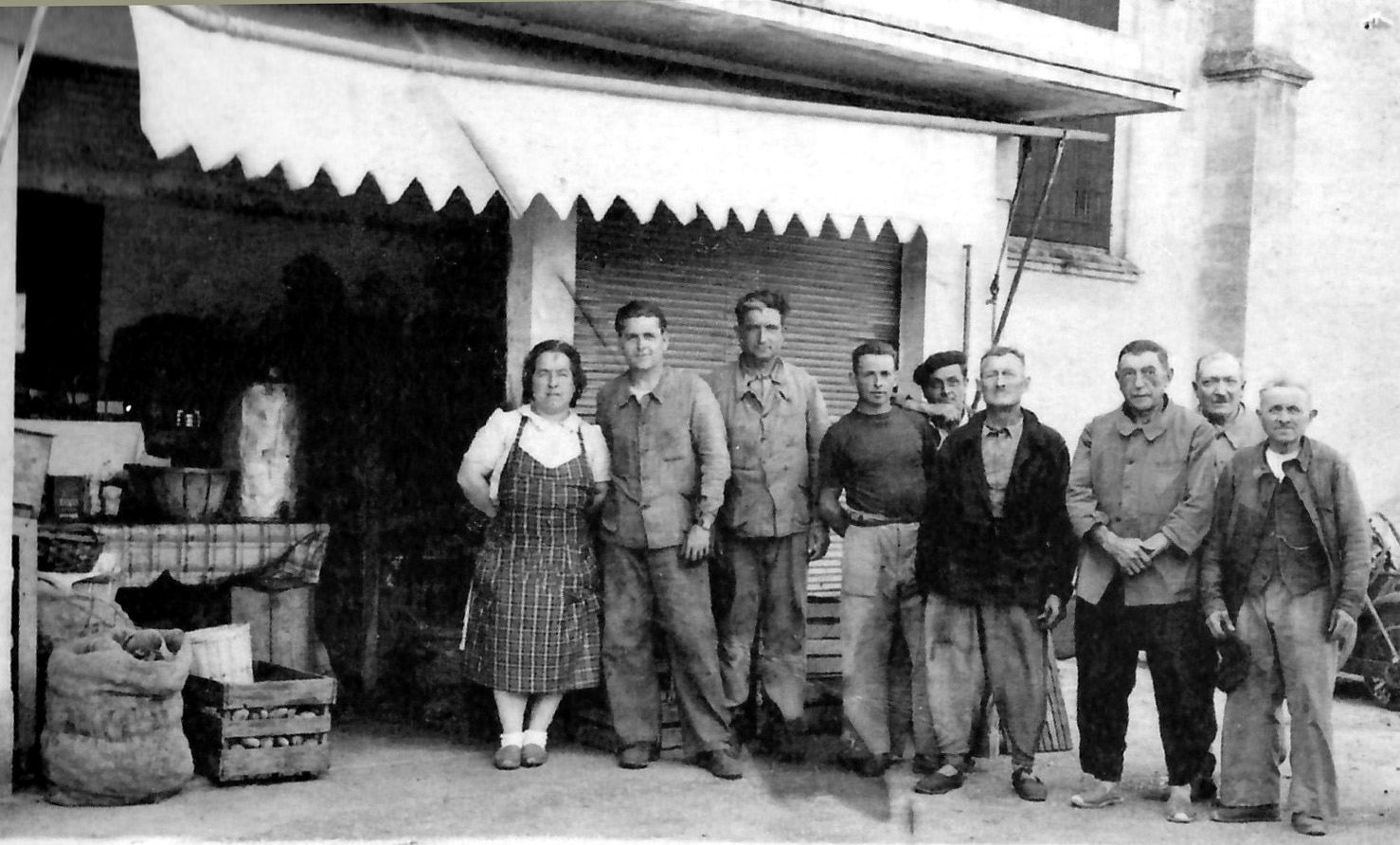

Au début du 20ème siècle, la place du Bourg voyait s'installer quelques marchands autour de son kiosque et de sa fontaine monumentale. A ciel ouvert, les chalands et les paysans qui proposaient leurs produits affrontaient les aléas climatiques, gâtant parfois la marchandise ou écourtant la durée de l'achalandage.

En mai 1928, M. Jean Gustave Cordier, négociant en vin et propriétaire du château Fanning-Lafontaine, maire de Pessac depuis 3 ans annonce la construction d'un marché couvert construit par la municipalité sans emprunt, ni impôt (article de presse de mai 1928) Situé côté sud de l'église Saint-Martin de Pessac (à droite face à la grande porte d'entrée).

L'aménagement intérieur constitué de bancs en ciment va faciliter ce marché qui a lieu à cette époque le samedi.

Depuis 1841, Pessac est traversé longitudinalement par la voie ferrée qui relie Bordeaux à La Teste, puis Arcachon, ce qui va avoir un impact non négligeable sur la vie des Pessacais et la naissance du marché dominical.

M. Roger Marcade (étiquette SFIO section française de l'internationale ouvrière) devient maire de Pessac en 1935 après une campagne électorale houleuse. Sous sa mandature, un arrêté important va donner naissance au marché du dimanche.

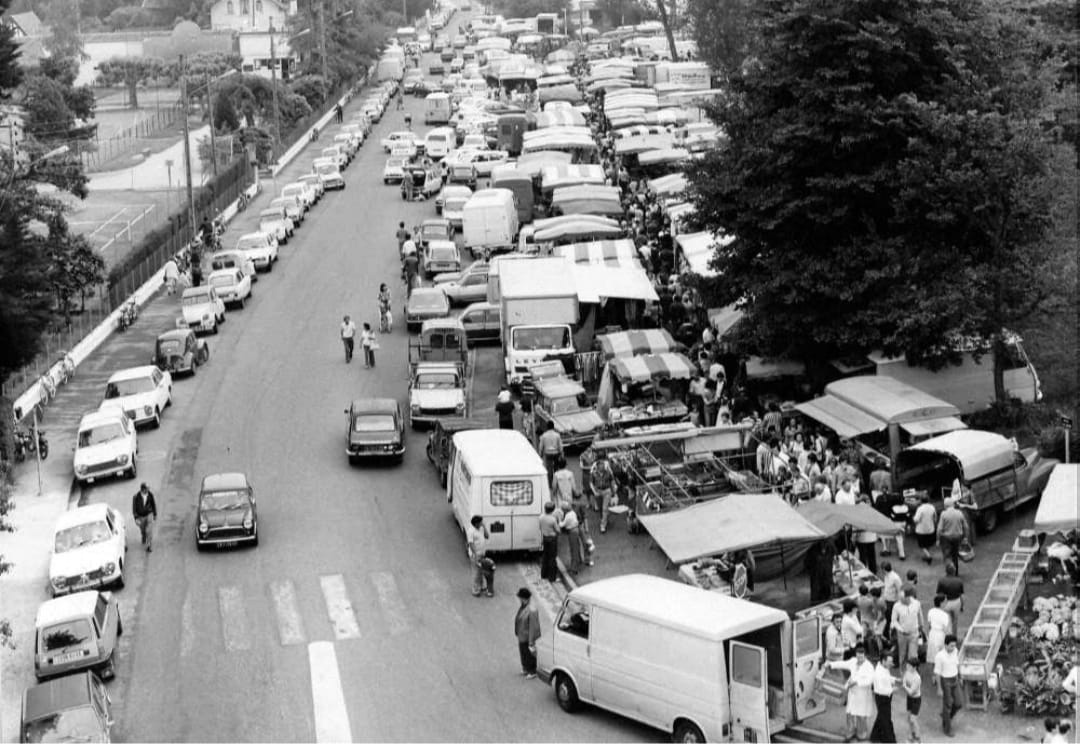

"Pessac fut la seule ville d'Aquitaine à offrir un marché de plein air, le dimanche. Située sur la ligne "Bordeaux-Arcachon" elle était considérée comme station estivale et donc autorisée - par l'arrêté du 14 août 1936 - à "commercer" le dimanche (en contre partie les commerçants ont porte close le lundi); c'est ainsi que naquit le premier marché dominical place de la République(1), toute proche de la petite gare; les voyageurs descendaient se dégourdir les jambes et achetaient qui sa laitue, qui son poulet avant de regagner leur place dans le train." (article Sud-ouest du 23 mai 1985)

(1) En 1936, la place était connue sous le nom de Place Jean Cordier

En 1938, la halle est complétée par des magasins adossés au mur sud de l'église pour un marché ouvert donc le dimanche matin.

La 2ème guerre mondiale passe par là avec le temps des restrictions. L'après guerre amorce l'ère de l'automobile; M. Roger Chaumet, maire de Pessac depuis 1947, prend la décision en 1948 de transformer une partie de la halle en garage municipal.

En 1954, l'arrêt du dernier tramway sonne le début de l'engorgement du centre de Pessac par l'automobile. Comment concilier problème de circulation et marché dominical ?

En 1962, dans le marché couvert sont installés: Audebert, poissonnerie; Farges, graineterie; Keary et Lanusse, épiceries; Marquet, triperie; Moreau, volailler, Pecqueur et Thomière, boucheries.

Toutefois, la halle couverte à côté de l'église continue d'accueillir jusqu'en 1975 des commerces de bouche : Pinton et Anretche, alimentation;Turmeau poissonnerie; Doumens graineterie; Malicot, boucherie; Haveau, boucherie chevaline.

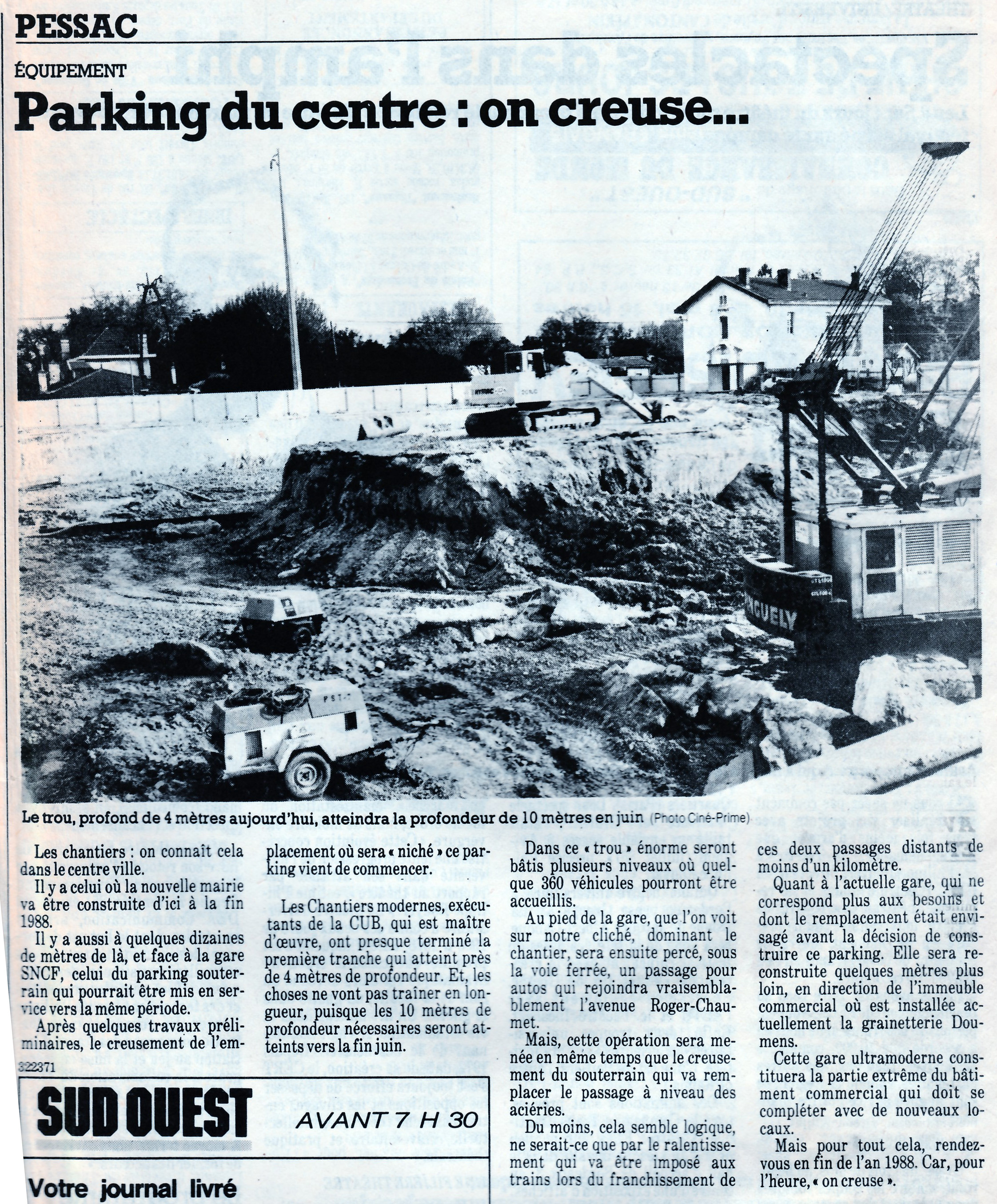

M. Jean Claude Dalbos, maire de la commune depuis 1959 , tente de résoudre la problématique de circulation en supprimant en mars 1976 le passage à niveau du centre ville.

La solution consiste à créer un passage pour la circulation routière au niveau de l'ancienne gendarmerie. Le passage à niveau du centre ville devient un passage piétonnier souterrain permettant ainsi sans danger d'accéder au marché Pierre Wiehn, ainsi qu'au quartier Sardine, à la nouvelle annexe postale (devenu par la suite bureau principal) et différents services administratifs qui viennent de sortir de terre dans le parc Pompidou.

Toujours en 1976, est prise également la décision de détruire la halle de l'église et de construire un nouveau marché public hexagonal et couvert, au dessus du passage piétonnier souterrain. Ce marché abritait un boucher chevalin, un charcutier et le primeur Pindia (Pinton).

1976 gendarmerie détruite pour passage inférieur sous voie ferrée 1977 passage souterrain piétonnier 1976 marché Bourrec

La place de la Ve République est aménagée avec pour conséquence l'abattage de l'arbre qui ombrageait le marché, la modification de l'éclairage et la part belle à l'automobile.

M. André Pujol nouveau maire de Pessac depuis 1977 se trouve confronté en 1981 au mécontentement des habitants du bourg dont certains regrettent la suppression du passage à niveau pour véhicules. La renommée du marché dominical ne se dément pas, il n'y a plus de places pour de nouveaux commerçants. Un article de presse de 1988 fait mention du marché de plein air de Bourrec, qui affiche complet depuis déjà 3 ans.

"Marché Bourrec", ce nom est acquis vraisemblablement vers 1976 lors de la création du parc administratif Pompidou sur l'ancien domaine Bourrec (voir article le portail du domaine Bourrec).

M. Jean Claude Dalbos son successeur en 1983, entreprend en 1987 de grands travaux avec la construction d'un parking souterrain avec passage inférieur pour automobiles

Le marché public hexagonal au dessus du passage piétonnier est détruit en 1997.

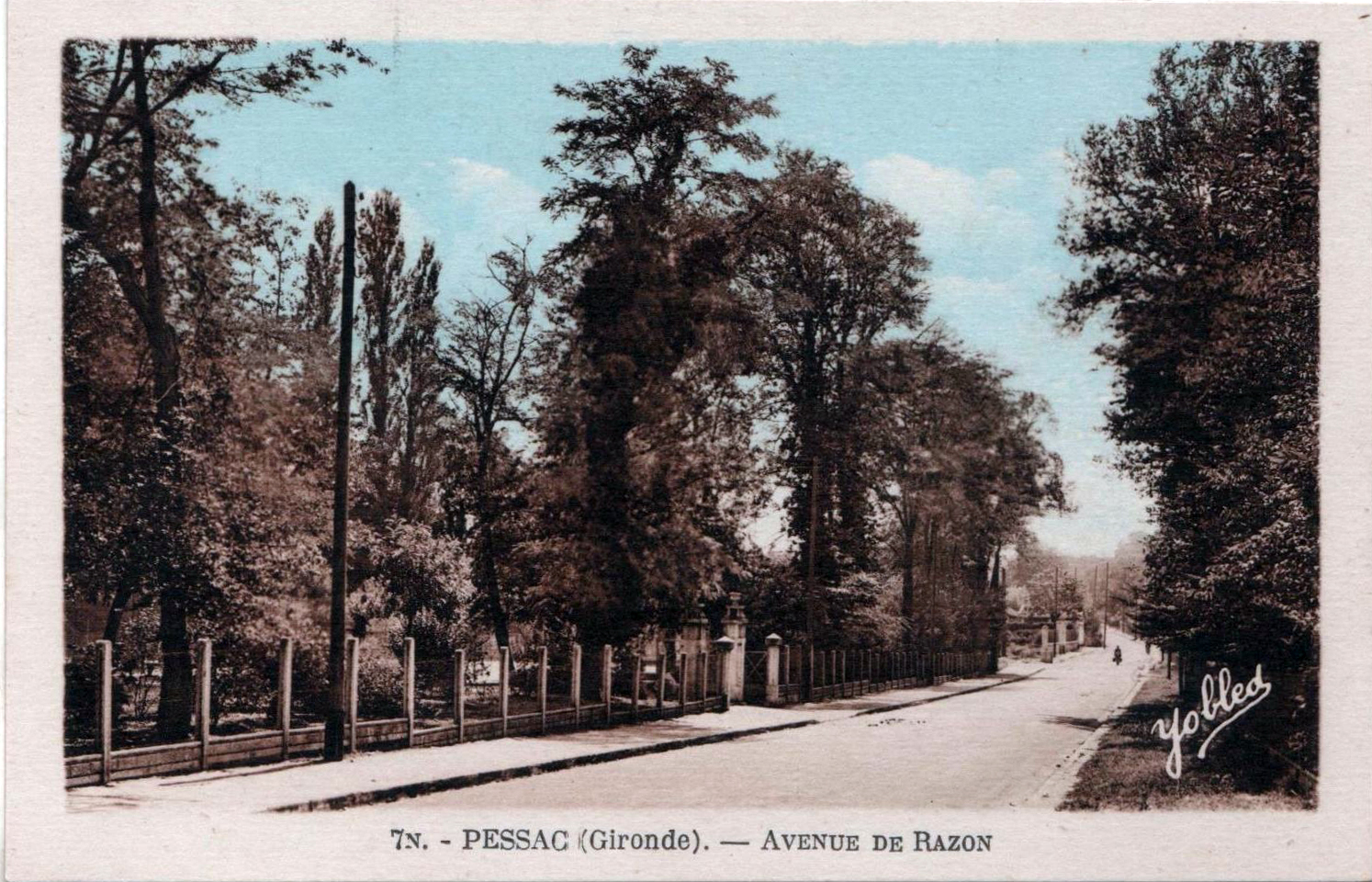

"En 2000, la nécessité de remettre aux normes européennes ce marché de plein air a incité la municipalité à requalifier l'ensemble de la zone Pompidou-Razon.

Les concepteurs du projet, Alain Rodriguez (architecte) et Annouck Debarre (paysagiste) et le bureau d'études I3C proposent de réunir les deux parcs (Pompidou et Razon) en un seul en transformant l'artère qui les sépare (24 mètres de large) et sur laquelle se tient le marché, en une large voie de promenade (voirie « modérée »). Les deux parcs vont être repaysagers (introduction d'essences nouvelles) et l'ensemble du quartier redynamisé (passage souterrain menant au quartier élargi et rénové)." (article Le Moniteur du 24 novembre 2000)

"La voiture devra accepter le partage du territoire" affiche clairement le nouveau maire M. Alain Rousset en classant l'îlot zone 30.

- L'espace dédié au marché proprement dit va bénéficier d'un traitement du sol délimitant précisément les emplacements destinés aux étals. La rue Pierre Wiehn sera fermée à la circulation

pendant la durée du marché.

- Le passage souterrain venant de la mairie sera élargi et rénové"

Les travaux commencent le 10 juin 2002; le 7 avril 2003 le marché Bourrec se réinstalle sur son ancien territoire réaménagé avec 170 marchands au rendez-vous. Pendant ces quelques mois, le marché s'est tenu rue Chaumet jusqu'à l'entrée du stade.

En 2020, le marché Bourrec est toujours dans son jus de 2004 et a toujours autant de succès avec ses commerçants qui s'étalent sur 4 allées le long de l'avenue Pierre Wiehn.

En complément, sur la place de la Ve République, un marché biologique se tient le mardi matin ainsi qu'un autre exclusivement alimentaire le samedi matin.

A Bordeaux, le début d'une culture occitane remonte en 1815, avec Joan Antoni Verdié qui développe une écriture en occitan et crée une nouvelle école gasconne; il signait ses créations sous le pseudonyme de "Meste Verdié". oeuvre complète de Meste Verdié

La petite histoire de Meste Verdié par Glaudi Barsotti (page 3)

Le 21 mai 1854, jour de la Sainte Estelle, sept jeunes poètes provinciaux, dont Frédéric Mistral, fondent le Félibrige, association ayant pour but de restaurer et codifier la langue provençale. Son action s'élargit très rapidement à l'ensemble des parlers d'Oc.

Sainte Estelle étant devenue la marraine de l'école littéraire le Félibrige; la "Santo Estello" est le Congrès Festival du Félibrige qui a lieu chaque année dans une ville différente des pays d'OC. Cette manifestation est la plus ancienne du genre, à promouvoir la culture régionale; s'y succèdent concerts, rencontres, conférences, théatres, débats, spectacles, animations.

Peut-être grâce à la renommée de Joan Antoni Verdié , le capoulié Frédéric Mistral (neveu du fondateur du Fébrilige) choisit en 1953, Bordeaux pour célébrer le 78ème festival de la Sainte Estelle. Bordeaux devient ainsi pendant 3 jours la capitale de la langue d'OC. Un grand rassemblement eut lieu place Rodesse devant la maison où est décédé le Meste Verdié.

Bordeaux était représenté par Lou Rondéu Bourdalès et Lo Cabreto (groupe de l'amicale aveyronnaise de Bordeaux).

- En juin 1954, le Rondeau Bordelais est déclaré de façon officielle comme association et installe son siège pour 15 ans au 190, avenue Pasteur (au Monteil) à Pessac. C'est le début prometteur de la culture folklorique à Pessac. Le Rondeau Bordelais (Présidente Mme Dupeyron) a déjà une réputation bien établie et engrange depuis quelques années les succès lors de déplacements dans toute la France.

video "Le Rondeau Bordelais présente les costumes traditionnels"

video "L'histoire de Joan Petit" par Nadau

- En novembre 1958, M. Belloc instituteur à Pessac Alouette monte l'association Lous Garounès.

"Le but premier de l'association est la défense de l'école laïque, la création d'un lien entre les familles et l'école populaire de Pierre Castaing".

Les présidents et animateurs se succèderont Mme Gardère, Gilbert Fondeville, Bernard Lacampagne avec toujours cet attachement aux valeurs d'école laïque et d'éducation des jeunes par l'apprentissage des chants et danses traditionnels de Guyenne et Gascogne.

En 1960, Lous Garounès rendent visite à Joséphine Baker au château des Milandes.

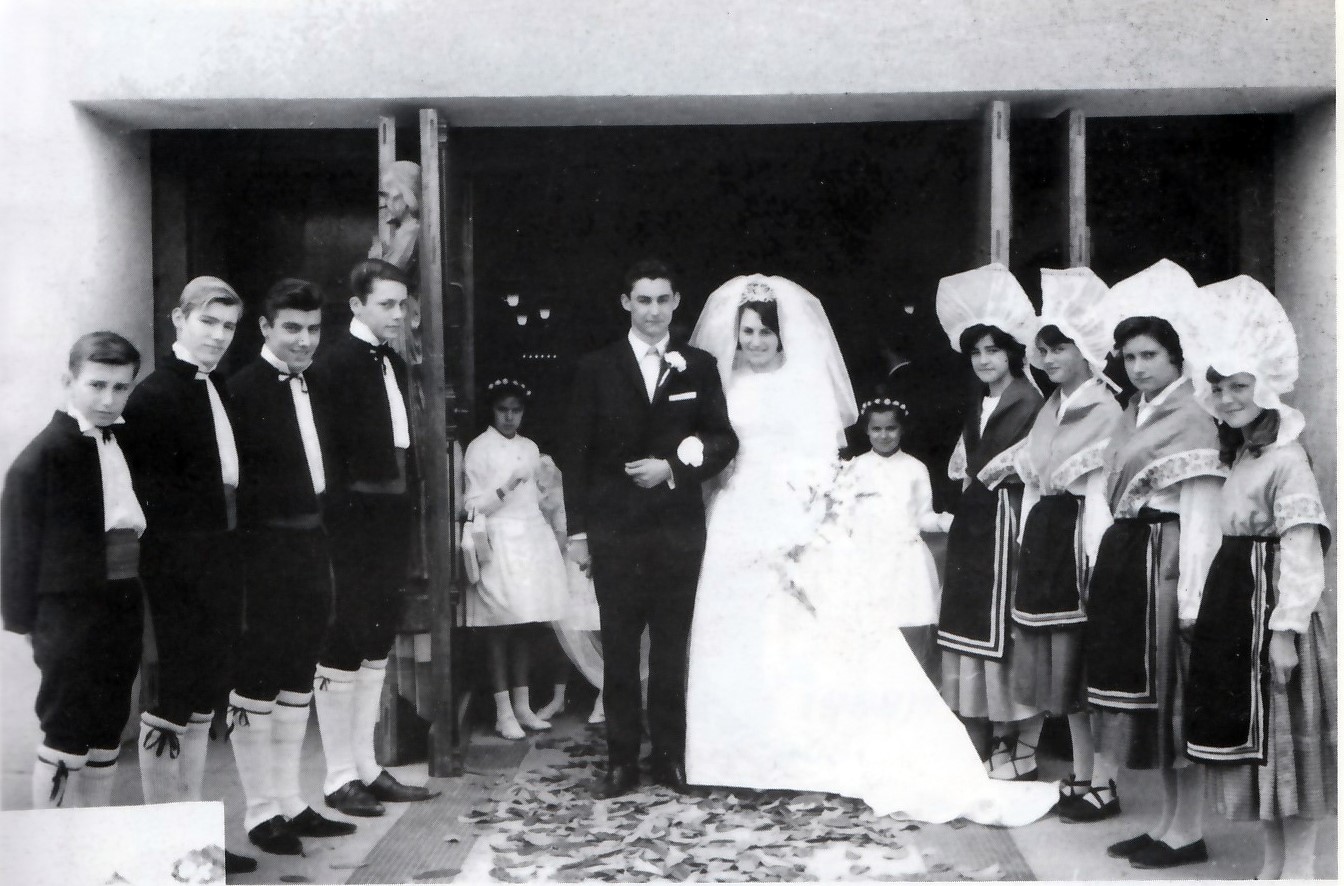

Des mariages pour resserrer les liens entre les Garounès.

L'émission "Place aux jeunes" de Pessac, le château Haut-Brion, la semaine commerciale d'Agen, les fêtes de la mer du Verdon, le concours des batteries de Bruges et celui de Bergerac, les fêtes de Cognac sont autant d'occasions à ce groupe d'affirmer un talent original et sûr.

1971: Le foyer du Grand-théatre de Bordeaux accueille le traditionnel gala des provinces françaises auquel participent Lous Garounès et le Rondeau Bordelais. |

- Avec les mêmes valeurs de laïcité, L'Espoir Pessacais association laïque de l'école du Bourg Aristide Briand a vu le jour en 1918 avec comme activité principale le théâtre.

Avec l'arrivée d'Arlette Chastand à la présidence en 1960, les activités se diversifient et en 1967 s'ouvre une section Danses traditionnelles-Folklore.

En 1987, le bal gascon organisait par l'espoir Pessacais trouve refuge dans le cuvier du château de Camponac.

- En novembre 1960, Mme Chassagne prend la présidence d'un nouveau groupe La Bourrée Périgorde (siège situé au 34, Avenue des Erables à Pessac) ayant pour but de maintenir et propager les traditions périgourdines; groupe associé au mouvement félibréen du Périgord.

Ce groupe de danse traditionnelle participe donc tous les ans à la Félibrée organisée par l'école félibréenne du Périgord "Lo Bornat dau Périgord" qui a lieu le 1er dimanche de juillet depuis 1903.

Les présidents successifs Mme Charbonnel, M; Villiger maintiennent avec passion l'activité.

1961 Félibrée à Bergerac

1972 Félibrée à Villamblard

Lors de la félibrée à Belvès le 07 juillet 1974 Mme Marcelle Frémandeau trésorière du groupe est honorée en recevant 'La Cigale d'Argent'.

Cette distinction est remise à certains "mainteneurs" qui sont les maîtres en gai-savoir reconnus pour leurs mérites littéraires ou les maîtres d'oeuvre reconnus pour leur action.

En 1978, la Bourrée Périgorde se rend au château de Hautefort pour danser devant la reine Mère Elisabeth d'Angleterre en visite dans le Périgord.

- En 1968, Melle Picout transfère le siège de La Pastourelle de Villenave d'Ornon au 43, rue Félix Faure à Pessac.

Le 20 mai 1973, La Pastourelle organise à Magonty un grand rassemblement folklorique.

Chaque manifestation importante de Pessac, notamment celle de la Rosière était donc accompagnée d'un ou de plusieurs de ces groupes complémentaires.

- Dans les années 1990, l'association L'Estaca cercle occitan de Pessac et de Bordeaux créé en 1980 à Bordeaux et affilié à l'Institut d'Etudes Occitanes de Gironde installe son siège à Pessac.

D'après les recherches effectuées par la commission patrimoine du quartier France environnants (voir les documents page Fonds documentaire)

La lutte contre la tuberculose est une spécialité de Pessac; la tuberculose, cette maladie qui a sévi pendant toute la moitié du 20ème siècle. L'air de pessac va devenir le remède miracle pour les tuberculeux avec la construction non pas d'un mais de deux sanatorium.

Les Docteurs Dupeux et Durand, médecins bordelais créent l'Oeuvre du Sanatorium girondin.

Le 20 décembre 1899, la société immobilière des Feuillas se porte acquéreur auprès de la veuve Gibert du domaine des Feuillas comptant à cette époque 14ha et demi.

La chartreuse du domaine exposée au midi est tout de suite aménagée en sanatorium pour accueillir 35 enfants et une partie du personnel infirmier.

En 1900, Ernest Minvielle, architecte bordelais, spécialisé dans la construction des domaines viticoles du Médoc construira un premier bâtiment dit "Pavillon des Femmes" remarquable pour l'époque par son confort: chauffage central, éclairage électrique, eau chaude aux lavabos avec une galerie de cure perpendiculaire à l'arrière.

En 1919, lors du rachat par la ville de Bordeaux pour mise à disposition des Hospices Civils de Bordeaux, le sanatorium ne comporte qu'une centaine de lits. En 1920, le domaine s'agrandit sur 20 ha d'un seul tenant et le Docteur Arnozan obtient du conseil municipal de Bordeaux la réalisation d'une première tranche de bâtiments: deux pavillons de 64 lits chacun dont la construction sera confiée à l'architecte des Hospices Pugibet.

En 1925, le professeur Xavier-Arnozan est nommé administrateur du domaine.

En 1928, lorsque le Professeur Leuret prend la direction suite au décès de Xavier Arnozan, le sanatorium devenu Sanatorium Xavier-Arnozan comprend 270 lits.

Il qualifie le Pavillon des Femmes comme "un beau modèle de pavillon à deux étages, construit en pierre et très largement aéré, très largement ventilé... Chaque malade a son lavabo avec eau chaude et froide et un jeu de paravents lui permet de s'isoler tout en restant en salle commune.. "

Dans les années 1940, face à l'explosion de la tuberculose le Professeur Ferdinand Piechaud qui succède à Eugène Leuret décide de faire construire dans l'urgence deux grands pavillons avec ses 2 grandes ailes tournées vers le soleil. C'est ainsi qu'entre 1946 et 1957, deux énormes pavillons de 120 lits augmentent la capacité d'accueil.

Le sanatorium devient centre de Pthisiologie (1) avec en 1954 une plateforme d'Innovation biomédicale

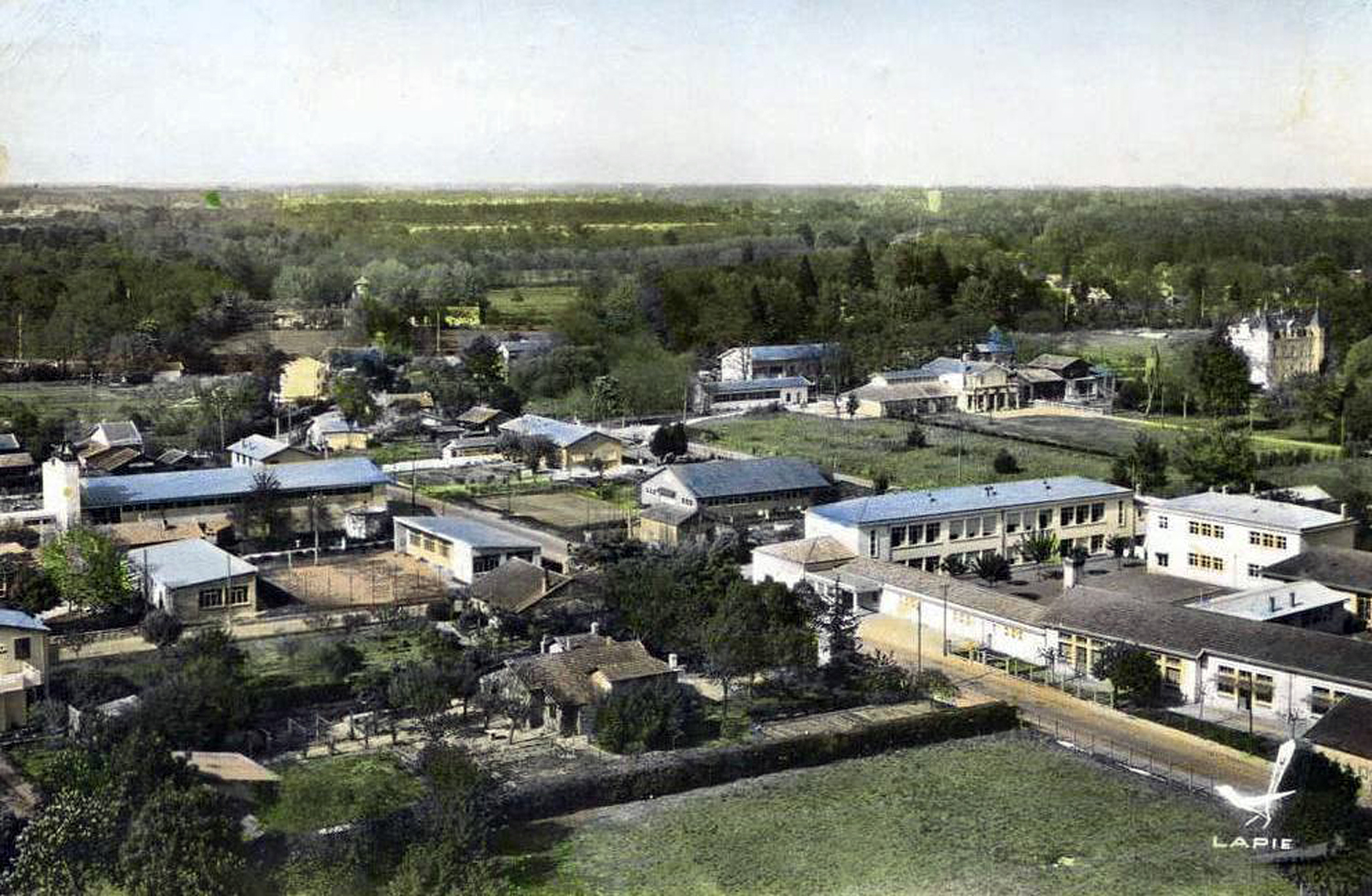

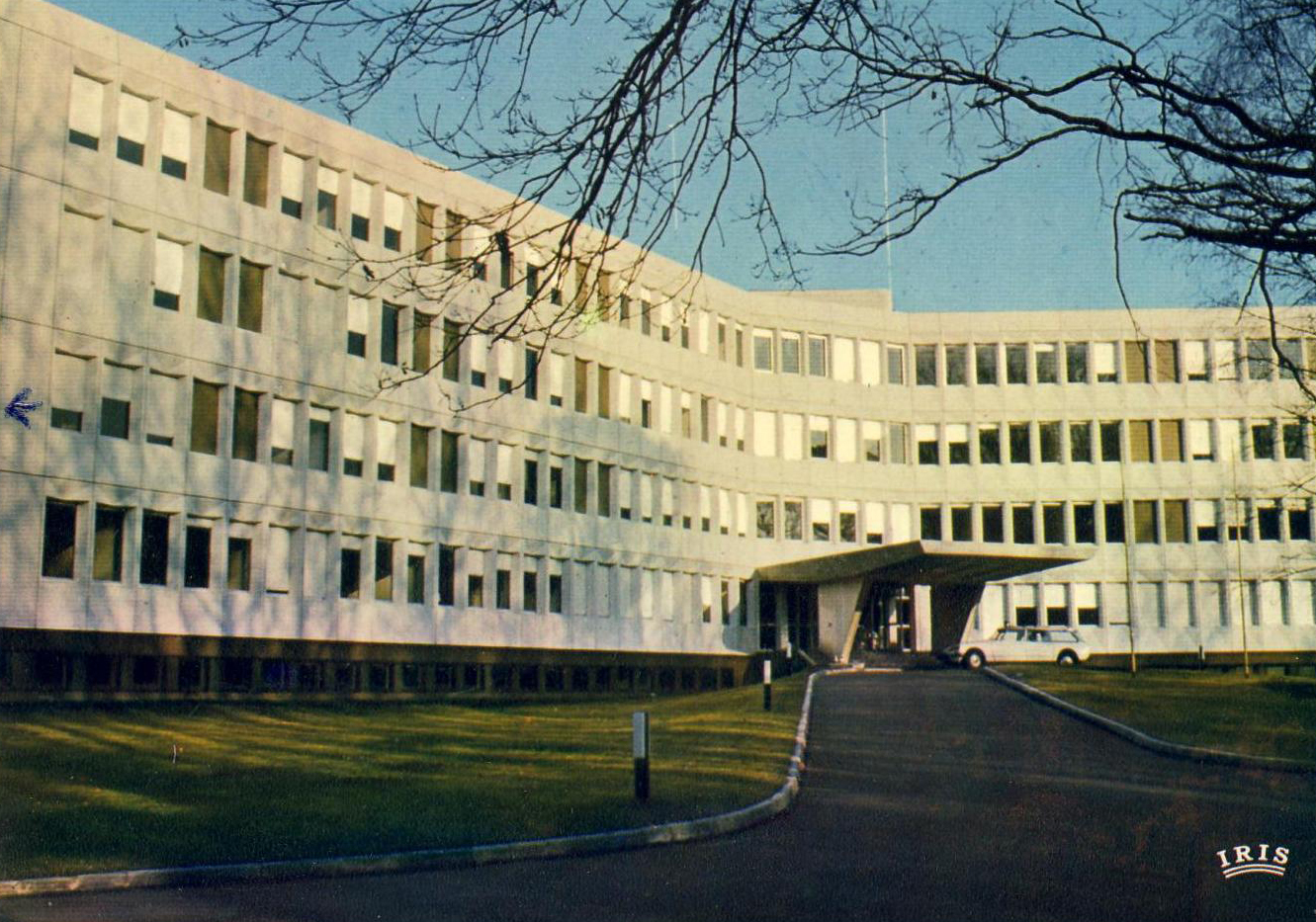

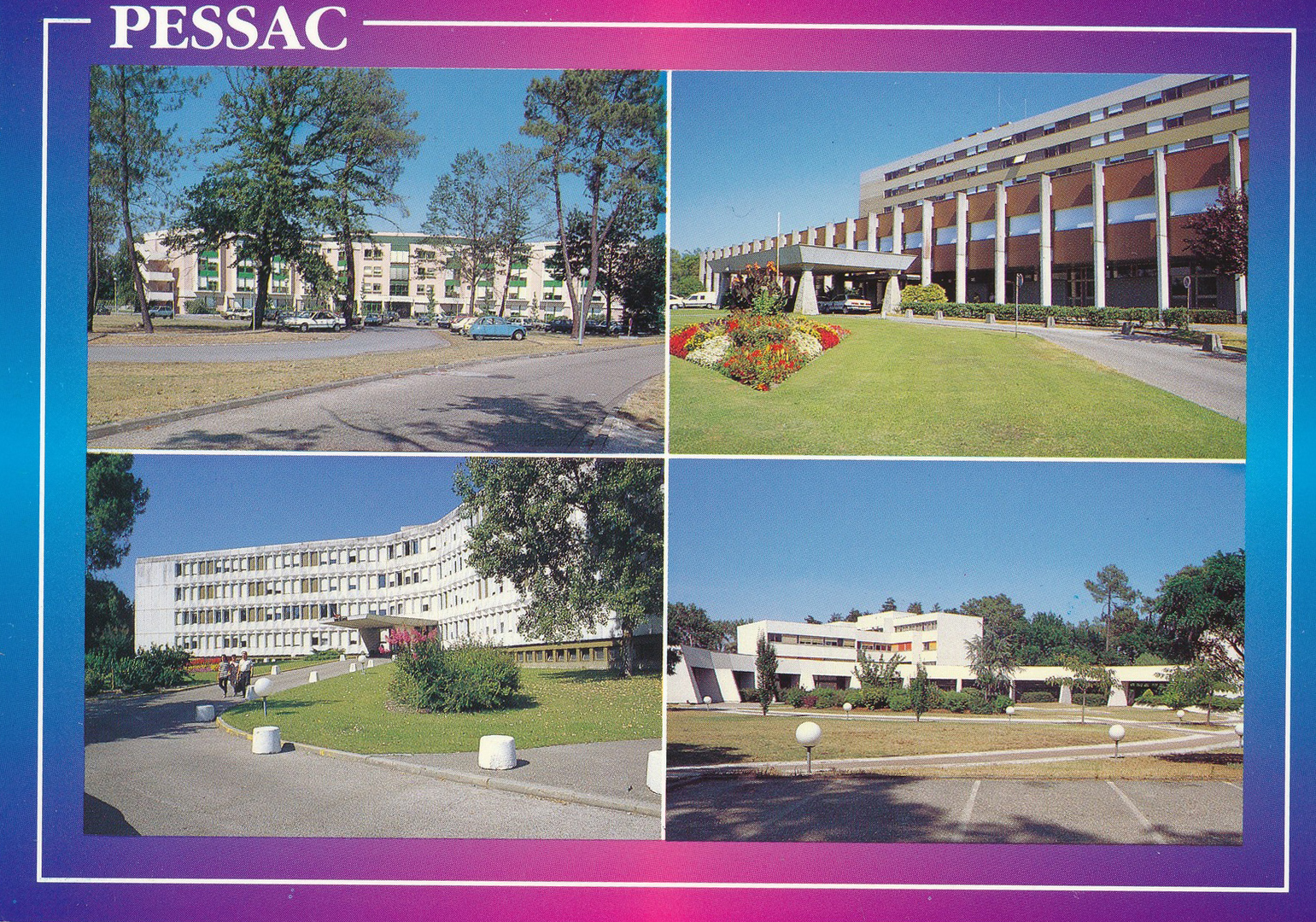

Sanatorium Xavier-Arnozan en 1950 avec vue du nouveau bâtiment et vue du ciel

- - - - - - - - - - - - - -

1930 Le Professeur Eugène Leuret directeur du Sanatorium Xavier Arnozan crée une socité anonyme pour la construction d'un sanatorium haut de gamme destiné à une population de malades riches.

Lors de son inauguration en octobre 1930, il est décrit comme un "grand hôtel médical de plein air .... un sanatorium palace qui fait honneur à la science française .... la perfection quintessenciée des installations sanitaires."

Les architectes sont Laborie et le bordelais Pierre Ferret à qui l'on doit un "système original de constructions poteaux-poutres" dont on peut "détruire les murs sans mettre en péril la construction". Ce mode de construction permettra à plusieurs reprises de restaurer le bâtiment sans le détruire.

Pierre Ferret est l'auteur de la maison de Frugès à Bordeaux. Il fut directeur de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux.

Dès juillet 1932, force est de constater que le succès n'est pas au rendez-vous auprès de la clientèle haut de gamme; en 1933 le sanatorium est racheté par la famille Bouville, propriétaire des Instituts Hélio-marin de Berck. Le sanatorium administré par M. et Mme Lepastourel, s'oriente alors vers une clientèle plus modeste envoyée en majorité par les dispensaires publics à laquelle les soeurs de Nevers comme à Xavier-Arnozan apportent leurs soins. Les frais de séjour sont pris en charge par l'Assistance Médicale Gratuite, ancêtre de la sécurité sociale créée en 1945.

M. Jules Bouville possèdait également un batiment de l'autre côté de la route de Canéjan avec des ateliers et un logement de fonction, la villa "Magnolia" où logeaient les infirmiers.

Ces ateliers accueillaient le C.R.E.R, un centre de rééducation et de radaptation associé au sanatorium de Haut-Lévèque. Il s'agissait d'une société de coopérative de production et de formation permettant aux employés et aux malades de sortir de l'établissement de soins avec un diplôme. La réadaptation professionnelle était faite dans les sections suivantes: peinture, reliure, installations électriques, pose de carrelage, maçonnerie, menuiserie, imprimerie, mécanique générale et automobile.

Une autre villa 'Chez Nous' située en face du château Haut-Lévèque accueillait pendant l'occupation des enfants sous l'appellation "Le Centre". Les enfants étaient de jeunes malades mais aussi des jeunes en bonne santé placés pour échapper à l'occupant.

Pendant la seconde guerre mondiale, le sanatorium connaît la réquisition comme cela s'était produit pour le sanatorium des Feuillas lors de la Grande Guerre:

- en 1939 l'aile des hommes est réquisitionnée pour accueillir les blessés.

- en 1940, l'occupant s'installe au centre "Chez Nous".

- de juillet 1940 à mai 1942, réquisition pour les troupes d'occupation.

Après guerre, le sanatorium augmente sa capacité pour passer de 300 à 350 lits et accueille de nombreux enfants venant de tous horizons, enfants sans famille, ou fuyant le régime franquiste.

En 1959, M. Jules Bouville décède dans un accident de voiture en se rendant à Labenne, dans un autre de ses établissements.

20 mars 1962: Un arrêté du préfet Delaunay autorise l'acqusition du Haut-lévèque par le CHR(2) de Bordeaux en vue du relogement des vieillards de l'Hospice de Pellegrin

A partir de 1965, les soeurs de Nevers sont petit à petit remplacées par des infirmières laïques.

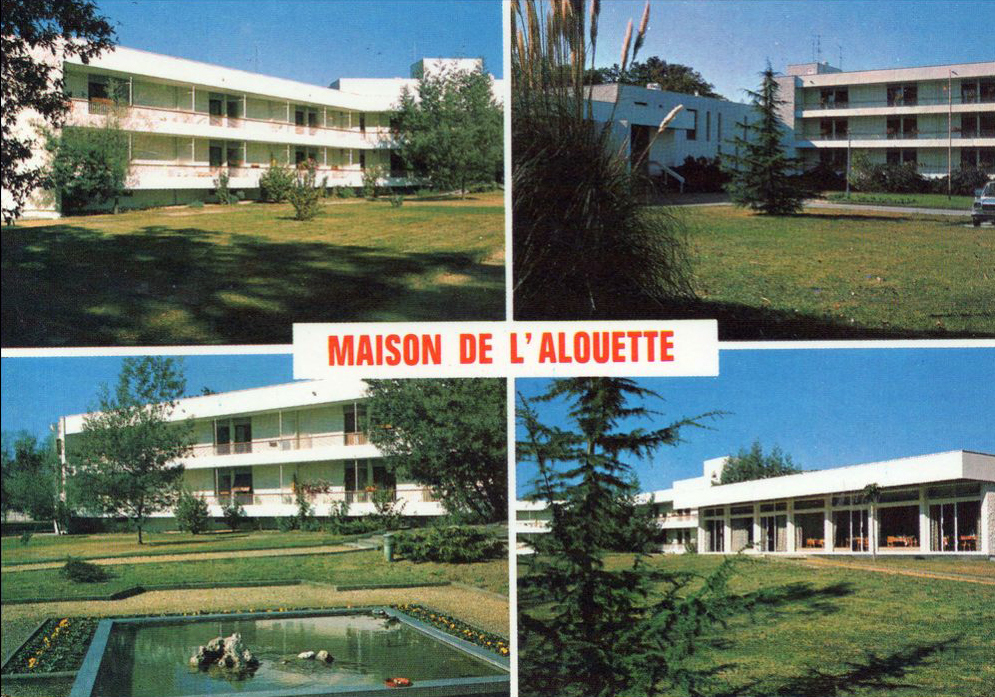

1966 à 1986 : Maison de retraite du Haut-Lévèque. La maison du Haut-Lévêque reste le seul bâtiment sur le site jusqu'en 1975.

1970 à 2018: Construction de la Maison de retraite de l'Alouette à Xavier-Arnozan

1975 Ouverture de l'Unité de Soins Normalisés et création d'une pharmacie, centrale thermique, ateliers garage, blanchisserie, magasins généraux communs aux 3 hopitaux de Pellegrin, Xavier-Arnozan et Haut-Lévêque.

1978 Construction d'un bâtiment dédié à la cardiologie

1993, la construction primitive et novatrice du bâtiment permet aux deux architectes lauréats du projet de rénovation Claude Bouey et Georges Guérin de proposer une rénovation sans démolition en gardant terrasse, grandes chambres. Quatre spécialités et cinq services aménagent dans la nouvelle maison du Haut-Lévêque, la dermatologie, la chirurgie digestive, la chirurgie thoracique et de greffe coeur-poumon, et un service d'anesthésie-réanimation.

En 2013, le bâtiment bénéficiera d'une nouvelle rénovation et l'ensemble sera accessible par une nouvelle entrée proche de la ligne de tramway.

(2) Les Hospices Civils de Bordeaux deviennent Centre Hospitalier Régional